Penulis: Mashur Khalid

Sabtu pagi yang cerah. Pukul 07.30 Wita, kami sudah berkumpul di kantor Pasirputih yang berada di Dusun Karang Subagan Daya, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang. Hari itu kami hendak menuju sebuah sekolah yang bernama Sekolah Adat Bayan (selanjutnya disebut SAB) yang berlokasi di ujung timur Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan. Kami berkumpul lebih awal tentu saja untuk menyiapkan apa saja yang harus kami bawa, pun juga karena mengingat perjalanan dari Kecamatan Pemenang menuju Kecamatan Bayan cukup jauh. Setelah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, Gozali, Hamdani, Alya, Wahyu, dan saya sendiri bertolak dari Pasirputih tepat pukul 08.10 wita.

Alunan tiga buah syair Gareda Temok Girang sebuah grup musik gambus modern yang berasal dari Kecamatan Pemenang membersamai perjalanan kami. Melintasi jalan perkotaan Tanjung yang belum lama ini diperlebar. Syair-syair yang didendangkan terasa menambah syahdu perjalanan pagi itu. Syair-syair dengan dialek Sasak itu juga memicu memori masa lalu saya terkait Bayan yang memang dikenal dengan adat dan budayanya, masjid kuno Bayan, dan ingatan-ingatan masa lalu saya tentang arsitektur Bale Menginayang ada di Segenter, yang beberapa tahun lalu pernah saya kunjungi.

Sebelumnya, memang saya tidak pernah berkunjung ke SAB yang menjadi tujuan kami hari itu, tetapi perihal namanya tentu saja sudah sering mendarat di telingaku. Karena, kabarnya pada Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023 lalu, SAB sendiri ikut serta pada perhelatan besar kebudayaan yang digelar di Jakarta itu.

Perjalanan yang cukup lama itu akhirnya menemukan ujungnya. Kami tiba di Kantor Sekolah Adat Bayan sekitar pukul 09.30 Wita. Kami mendatangi kantornya yang ada di Dusun Sri Menganti, Desa Anyar, Kecamatan Bayan. Sesampai di situ, rupanya tidak ada satu orang pun yang menunggu. Sepi tak berpenghuni. Warga di sekitar lokasi kantor, melirik-lirik kami, memperlihatkan wajah keanehan mereka, terlebih lagi ketika melihat aneka peralatan dokumentasi yang kami keluarkan dari bagasi mobil. Sayangnya, tak satu orang pun dari kami yang berbasa-basi dengan warga di sekitar kantor tersebut. Entah mengapa?

Sekitar sepuluh menit menunggu, tak satu orang pun yang kunjung datang ke tempat yang memang masih tertempel plang bertuliskan Sekretariat Sekolah Adat Bayan itu. Saya sempat curiga kalau sekretariat SAB sendiri sudah pindah dari lokasi itu, karena dari ruangan bangunannya saja kelihatan sudah lama tidak dibersihkan. Dugaanku ternyata benar, karena tak lama setelah itu, melalui Whatshap, Sumadim salah satu pengurus SAB mengirimkan pesan berisi google maps lokasi sekretariat SAB yang baru dan mengabarkan bahwa mereka sudah pindah jauh hari sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, kami memasukkan peralatan dokumentasi yang kami keluarkan sebelumnya, lantas bertolak dari tempat itu mengikuti petunjuk google maps yang baru saja dikirim.

Sekitar empat kilometer dari lokasi itu, kami meniti jalur sesuai petunjuk peta yang dilihat oleh Wahyu melalui layar gawai saya. Saya sendiri sempat ragu jangan-jangan kami salah arah, karena jalur yang ditempuh rasanya asing di ingatanku. Tetapi setelah mengingat bahwa hampir dua bulan Wahyu tinggal di wilayah Bayan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata, kecurigaan saya segera sirna. Mobil kami terus melaju melewati persimpangan jalan di Desa Anyar, termasuk juga melewati Masjid Kuno Bayan yang tampak berdiri kokoh, jelas terlihat dari balik jendela kaca mobil yang kami tumpangi. Setelah kurang lebih dua puluh menit bertolak dari eks-sekretariat SAB, kami sampai pada sebuah rumah lonjong (rumah panggung) yang berdiri tepat di sebelah kiri jalan.

Dua orang berpakaian kaos putih menyambut dengan penuh ramah. Mempersilahkan duduk santai di lantai dua rumah lonjong itu serta bertanya-tanya kabar. Posisi sekretariat itu memang sangat strategis, berada tepat di sebelah jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Di sebelah bangunan sekretariat itu area persawahan menghampar luas, menambah keintiman pertemuan kami hari itu. Suasana melong (penanaman awal padi) juga dapat kami saksikan dengan cukup jelas dari lantai dua rumah lonjong itu. Kelihatannya, memang saat itu menjadi waktu yang cocok untuk penanaman padi bagi petani sawah. Berkat pertemuan itu juga, saya menjadi tahu perihal sejarah dan kegiatan Sekolah Adat Bayan sejauh ini. Bahwa memang inisiasi ruang pendidikan alternatif itu tak lepas dari konteks dimana institusi itu didirikan.

Kunjungan institusi yang kami lakukan, mempertemukan kami dengan beberapa pengurus inti dari Sekolah Adat Bayan. Renadi (Kepala Sekolah), Sumadim (Wakil Kepala Sekolah), Raden Dedi (Koordinator Peregerakan), dan dua orang pengurus lainnya. Melalui pertemuan singkat itu, nyaris semua hal terkait Sekolah Adat Bayan diceritakan kepada kami, yang tentu saja menambah pengetahuan kami kaitan dengan institusi tersebut.

Sekolah Adat Bayan sendiri diinisiasi pada tahun 2017. Akan tetapi, cikal-bakal berdirinya sekolah ini memang terjadi jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2012, yang kala itu bernama sekolah kebudayaan. Sekolah Adat Bayan merupakan salah satu ruang pendidikan non-formal di Lombok Utara. Ruang ini diinisiasi sebagai ruang belajar bersama tentang berbagai hal, utamanya perihal adat dan kebudayaan.

Sekolah Adat Bayan didirikan tidak terlepas dari spirit pemikiran tokoh-tokoh pendidikan di masa lampau, sebut saja seperti Ki Hajar Dewantara, Driyarkara, dan tokoh-tokoh pendidikan lainnya, yang tentu saja memandang peserta didik sebagai manusia seutuhnya dan guru/pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator. Selain itu juga, inisiasi ruang pendidikan alternatif ini karena menganggap bahwa institusi formal sebagai ruang pendidikan yang ada sejauh ini cenderung menyisakan persoalan. Sebut saja semisal proses pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan konseptual, bukan pada aspek kontekstual.

Keterangan demikian, memang persis seperti apa yang diutarakan Renadi (kepala sekolah SAB) pada pertemuan tersebut, bahwa memang pendidikan kita di Indonesia nampaknya terlalu banyak yang perlu dievaluasi. Alih-alih mendekatkan peserta didik pada hal yang seharusnya; konteks-lingkungan dimana mereka berada, justru pendidikan—melalui penekanan teori-teori barat—malah menjauhkan peserta didik dari akar kehidupan mereka. Belum lagi, jika dilihat dari sisi kebijakan pemerintah yang menghapus kurikulum muatan lokal beberapa waktu lalu. Landasan ini yang kemudian membawa SAB untuk terus survive hingga saat ini, menawarkan ruang alternatif bagi masyarakat di Lombok Utara secara umum dan warga/pemuda di Kecamatan Bayan secara khusus, kendatipun berbagai dinamika yang terus dialami SAB bertubi-tubi, sebut saja seperti sempat diusir secara paksa dari sekretariat yang sebelumnya karena kerja-kerja advokasi yang menurut kaca mata orang lain cenderung dianggap frontal. Sejauh ini, seperti yang diungkapkan oleh R. Dedi (koordiniator divisi pergerakan), SAB sudah pindah sekretariat sebanyak tiga kali dengan alasan yang beraneka ragam.

Sekolah Adat Bayan didirikan bukan semata-semata bertujuan meraup pujian dari masyarakat sekitar. Tetapi institusi ini dirikan sebagai garda terdepan untuk menjaga dan melestarikan pengetahuan lokal yang ada. Institusi ini didirikan memang bertujuan menjembatani pengetahuan-pengetahuan orang tua terdahulu untuk sampai pada generasi di masa akan datang.

Pengetahuan yang dimaksud tentu saja beraneka ragam, seperti pengetahuan pertanian, pengetahuan tentang wariga, pengetahuan tentang maulid adat, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Tentu tidak berhenti sampai di situ, pengetahuan-pengetahuan lokal tersebut menjadi landasan bagi SAB untuk membaca fenomena masa kini yang menjadi praktik di tengah warga. Sebut saja semisal praktik pertanian yang digandrungi masyarakat akhir-akhir ini yang nyaris tidak mempertimbangkan kelestarian ekosistem pertanian karena sudah terlanjur menggunakan pupuk kimia sebagai produk modern, padahal di masa lalu orang tua di Bayan tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu. Begitu juga soal ritual-ritual dalam pertanian baik pra-penanaman atau pasca-panen, yang nampaknya mulai jarang ditemukan.

Sektor pertanian memang menjadi salah satu fokus SAB sejauh ini. Titik fokusnya bukan terletak pada upaya peningkatan hasil atau pemasaran produk pertanian, tetapi lebih banyak menjurus pada soal literasi pertanian dan kajian-kajian. Pada pertemuan itu, salah seorang pengurus SAB menuturkan bahwa kemitraan yang berjalan sampai saat ini adalah dengan beberapa sekolah di Kecamatan Bayan baik formal maupun non-formal. Kerja-kerja yang dibangun lebih kepada eksperimentasi lahan untuk penanaman sorgum dan aneka bibit lainnya yang memang secara historikal cukup menubuh dengan masyarakat Bayan. Selain eksperimentasi lahan juga produksi pupuk organik dari limbah sampah.

Pada praktiknya, Sekolah Adat Bayan sendiri berjangkar pada kerja-kerja kolektif, dimana pada praktiknya, para pengurus tidak hanya mengajarkan apa yang mereka ketahui, tetapi juga menjembatani pengetahuan-pengetahuan yang ingin diketahui oleh warga. Pada konteks ini, pengurus SAB menjadi fasilitator antara warga dengan pihak yang terkait. Bekerja sama dan menghadirkan pihak-pihak tersebut dalam berbagai diskusi yang diinisiasi oleh pengurus SAB.

Selain itu juga, sebagaimana yang dijelaskan Renadi, bahwa memahami secara mendalam kerja-kerja fasilitasi yang dilakukan oleh SAB sejauh ini membawa mereka pada sebuah pemahaman bahwa semua orang adalah guru, alam raya dan semua tempat adalah sekolah. Hal inilah yang diyakini oleh SAB yang pada akhirnya memicu mereka untuk terus bergerak dan menghadirkan dampak baik di tengah warga.

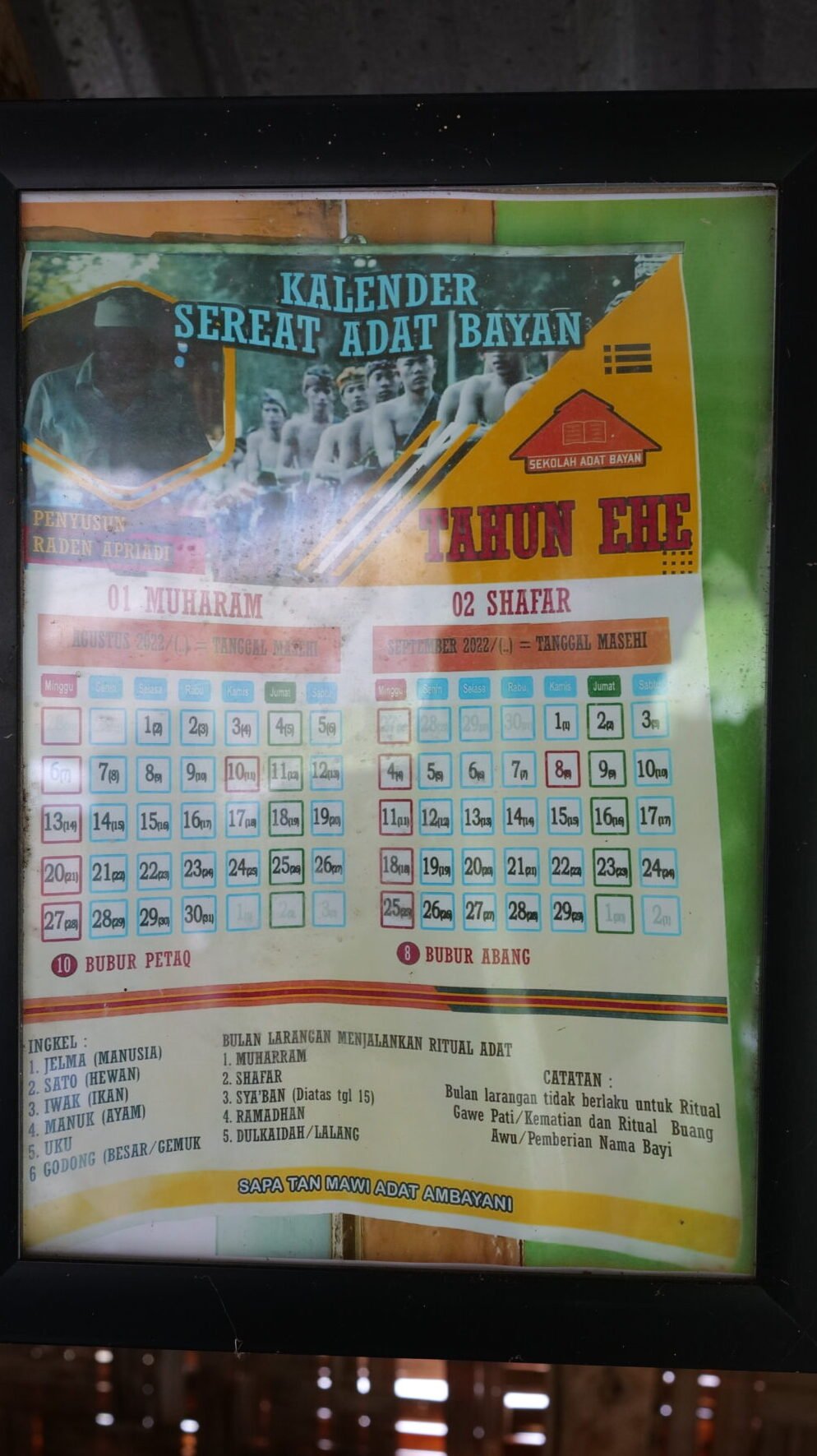

Berangkat dari kekhawatiran hilangnya jejak-jejak pengetahuan lokal, SAB akhirnya berinisiatif membuat kalender kegiatan yang rutin dilakukan masyarakat adat Bayan, yang disebut dengan wariga. Kalender Wariga ini adalah pengetahuan lokal tentang pembacaan alam yang bersumber dari orang tua, yang diperoleh secara turun-temurun. Sebagaimana yang dituturkan oleh R. Apriadi, salah satu pengurus SAB yang juga sehari-hari bekerja sebagai seorang pengajar, bahwa inisiatif pembuatan kalender wariga tersebut karena berangkat dari kekhawatiran pengetahuan-pengetahuan orang tua tentang pembacaan alam itu akan sirna seiring berkembangnya zaman. Di sisi lain, mereka juga berasumsi bahwa keberadaan sebuah kalender secara umum sebenarnya menjadi penanda adanya sebuah peradaban. R. Apriadi juga menyatakan keyakinannya bahwa di zaman dahulu Bayan merupakan sebuah wilayah yang memiliki peradabannya sendiri.

Pembuatan kalender wariga itu juga dilakukan atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh SAB yang menemukan bahwa masyarakat adat Bayan merupakan entitas masyarakat yang paling kuat dan komitmen melaksanakan ritual.

R. Apriadi juga menceritakan bahwa proses pembuatan kalender wariga tersebut menjadi momentum belajar tentang pengetahuan lokal. Di mana ia berkeliling menemui tetua-tetua di Bayan untuk menanyak ihwal waktu-waktu ritual yang saban minggu, bulan, tahun dilakukan oleh masyarakat Bayan. Respons para tokoh tentu saja sangat baik. Selain itu juga, pasca pembuatan kalender wariga itu, kini R. Apriadi merasakan dampaknya. Dampak yang dimaksud tentu saja bukan bersifat materil, melainkan bagaimana stigma positif masyarakat dalam melihat kerja-kerja SAB sebagai sebuah perkumpulan dan garda terdepan dalam bersiasat menjaga pengetahuan lokal.

Impian SAB tidak hanya menjadi ruang pendidikan alternatif yang melahirkan generasi peka terhadap lingkungan, tetapi juga kritis melihat persoalan dan ketimpangan di sekitar. Impian inilah yang kemudian membawa SAB pada kerja-kerja advokasi. Sejauh ini advokasi yang mereka lakukan berfokus pada advokasi masyarakat adat. Selain itu juga, karena memang SAB sebagai sebuah institusi lahir di tengah-tengah paguyuban masyarakat adat di Bayan sehingga berdiri dan berpihak serta menyuarakan hak-hak mereka menjadi beban dan tanggung jawab moril.

Pada saat kami menanyakan terkait isu mitigasi bencana dan perubahan iklim yang menjadi bingkaian kami pada kunjungan tersebut, terdapat statement yang menarik dari Renadi. Ia mengatakan bahwa isu mitigasi bencana dan perubahan iklim hanya bisa dijawab oleh masyarakat adat, karena pola hidup masyarakat adat sendiri menawarkan pola keberlanjutan, dan jauh dari unsur pengrusakan lingkungan. Masyarakat adat mengelola lingkungan dengan cara memuliakan, menjaga, merawat, mengonservasi, memanfaatkan secara bijak dan melembagakan sehingga keberlanjutannya terjamin.

Sejauh ini, kerja-kerja advokasi yang dilakukan SAB adalah terkait pendampingan masyarakat adat. Termasuk juga advokasi terkait perlindungan dan mengawal peraturan daerah terkait masyarakat adat tersebut.

Dari obrolan yang cukup singkat itu, saya menjadi memahami bahwa Sekolah Adat Bayan sebagai sebuah institusi pendidikan alternatif hadir semata-mata untuk memberi dampak baik di lingkungan sekitar, utamanya soal SDM anak muda sebagai generasi penerus. Dengan kerja-kerja kolektif yang terus digiatkan, serta pendekatan yang cair, SAB semakin hari kian konsisten bergerak, kendatipun berbagai persoalan yang kerap dihadapi oleh kebanyakan komunitas non-profit, seperti soal pendanaan, kurangnya keterlibatan anak muda, dan persoalan lainnya, juga turut dirasakan oleh SAB. Tetapi hal itu bukan menjadi aral melintang yang kemudian menghambat laju pergerakan SAB untuk semakin berdampak.

****

Hari semakin siang, panas kian terasa hingga ke ubun-ubun. Obrolan yang penuh kehangatan itu terpaksa harus kami hentikan karena keterbatasan waktu. Di akhir pertemuan, kami berfoto bersama dan menyerahkan pelakat serta pin yang tertera logo Pasirputih dan logo program-program Pasirputih.